Perché scrivere una storia dell’acqua? L’acqua non ha una storia. L’acqua ha un ciclo. Si può raccontare di ciò che ha vita. Di ciò che agisce. Di ciò che ha un’anima. E poi perché una storia? Forse perché le storie hanno un inizio e una fine e l’acqua sta finendo.

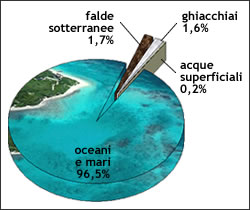

Acqua dovunque. Sopra le nostre teste, sotto i nostri piedi, intorno a noi. Ricopre il 71,5% della superficie della Terra, di cui quasi il 97% è salata. E’ presente, anche se in minima parte, nell’atmosfera sotto forma di vapore acqueo in una percentuale variabile insieme a Azoto (78%), Ossigeno (21%), Argon (0,9%), Anidride Carbonica (0,03%).

Un bambino è composto per l’80% di acqua alla nascita, fino ad arrivare a circa il 60% in età adulta. Per mantenere intatta questa percentuale assumiamo all’incirca 1,5l di acqua al giorno.

Photoedit:web

Nel 2010 l’ONU dichiara per la prima volta nella storia il diritto all’acqua come“un diritto umano universale e fondamentale”.

Quando non utilizzato per la sopravvivenza, questo “bene” universale e fondamentale è sfruttato in ogni modo.

La riscaldiamo per calarci la pasta; dai rubinetti per lavarci le mani o il viso al mattino. Per innaffiare le piante. D’Estate è una salvezza. Ci salva dal caldo. Riempiamo enormi piscine in cui sguazzare fino a rinsecchire le dita. Docce interminabili per trovare un pò di pace dal caldo torrido. Acqua di frigo: fresca, che ti gela il cervello. Mettiamoci anche qualche gavettone, così giusto per divertirsi un po’.

D’Inverno la doccia diventa luogo di riflessioni. L’acqua calda che ti scorre lungo il corpo. Un bagno caldo, qualche candela, musica di sottofondo. Non è una necessità: magari lo è per la mente, per lo spirito, ma non per altro. Ma lo facciamo. Alla fine di una pesante giornata di lavoro, dopo un litigio o semplicemente perché vogliamo del tempo per noi.

Ora prendete questa placida immagine e mettetela da parte per un momento.

photoedit:web

Immaginate di non poterne avere più di un litro al giorno da bere. Di non averne per più di 5 minuti di doccia. Non poter lavare le mani mentre cucinate o di rinfrescare il viso quando fa caldo. Di non poter innaffiare le piante perché non ci saranno più piante da innaffiare. Neanche il cielo vi darà più acqua perché le precipitazioni sono cessate da qualche anno. La temperatura oscilla perennemente tra i 28 e i 30 gradi centigradi e questo provoca 2 volte su 3 un incendio durante il quale vengono distrutte case, città, foreste, vite. In cielo non c’è una nuvola. Non c’è ombra, non c’è scampo. Gli animi sono turbati. L’acqua potabile scarseggia, quella del mare necessita di un enorme lavoro per essere liberata dal sale e resa bevibile.

photoedit:web

Uno scenario apocalittico, quasi da film. Ma non è un film, è la realtà. Neanche tanto lontana, anzi sta già accadendo.

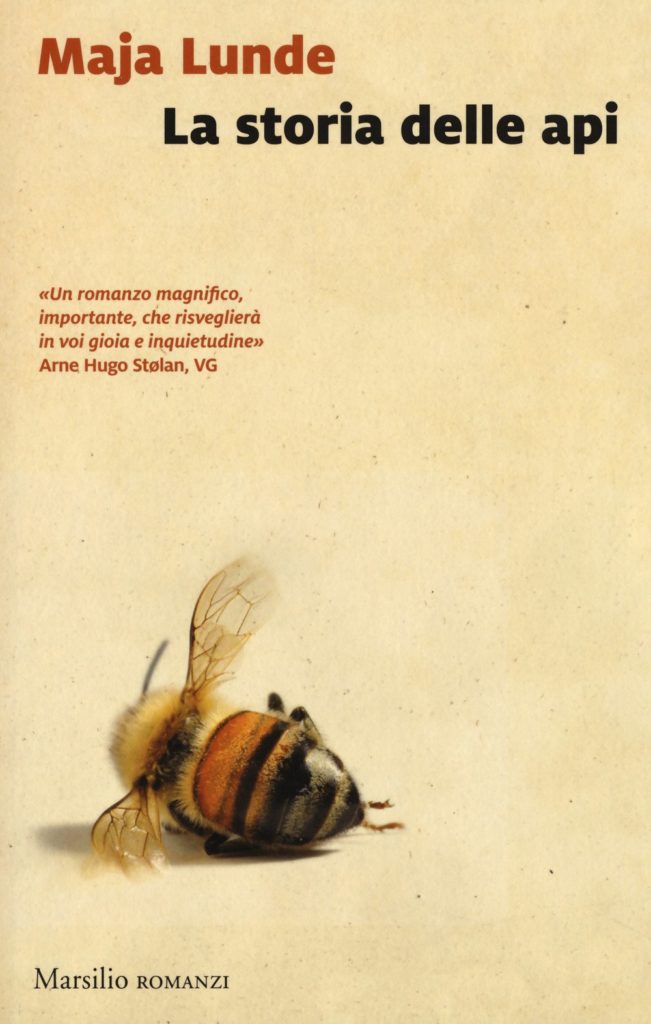

Conoscevo la scrittrice Maja Lunde per il romanzo “La storia delle Api” (Marsilio Editori). Raccontava di come sarebbe stato il mondo, in un futuro “prossimo”, senza api. Non tutti sanno dell’importanza che questi insetti hanno per il nostro pianeta, per la biodiversità di piante e alberi e fiori, per la sopravvivenza dell’uomo. Avevo paura delle api, ne fuggivo quasi avessi a che fare con un Grizzly di 2 metri piuttosto che con un insetto di appena 20mm. E, poverine, dovevano vedersela con suole di scarpe, giornali arrotolati, scope.

photoedit:web

Non ricordo a quando risale la lettura di quel libro, ma ricordo perfettamente che da allora ho smesso di averne paura.

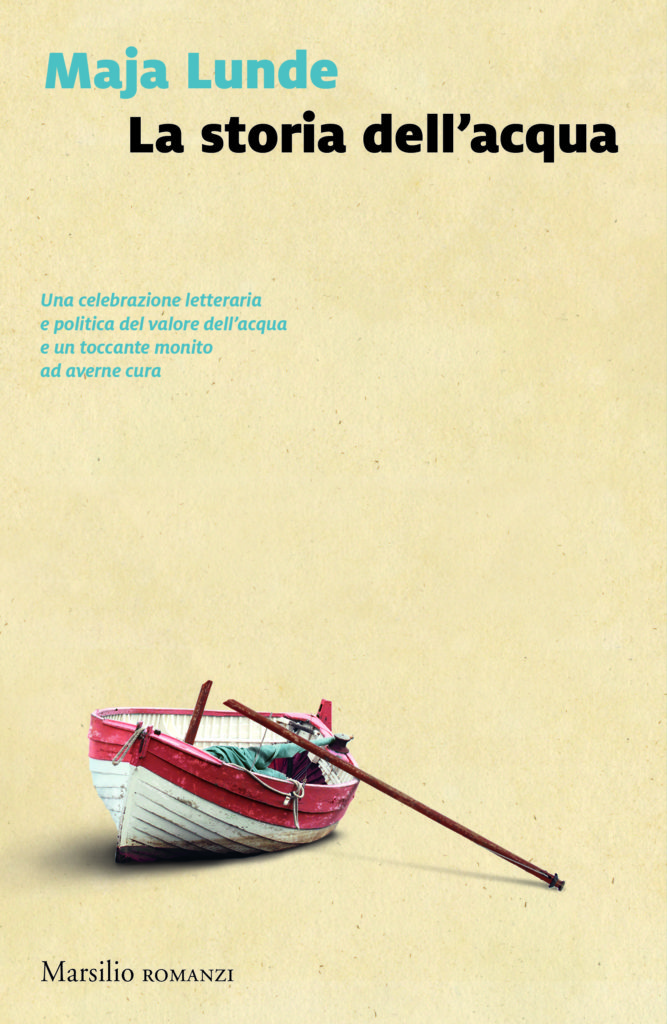

La scrittrice norvegese segue lo stesso iter nel suo secondo romanzo, edito sempre da Marsilio Editori, concentrandosi però su qualcos’altro. Qualcosa di cui non possiamo fare a meno perché è la nostra natura a richiederlo, ma anche qualcosa di cui sottovalutiamo l’importanza: l’acqua.

Ne “La storia dell’acqua”, proprio come per le api, immagina un futuro anche questa volta non remoto, in un mondo in cui l’acqua comincia a scarseggiare. Il nostro bene primario, la nostra linfa vitale, l’ossigeno del corpo

photoedit:web

Non vi dirò di come è strutturato il libro, ne se è diviso in capitoli e come è diviso. Se è stata una lettura piacevole, scorrevole o pesante e noiosa. Non parlerò della sua “spendibilità” sul mercato italiano e nemmeno della vita della scrittrice.

Ho sempre ritenuto che i libri, la conoscenza , il “sapere”, migliorino la nostra esistenza quotidiana. I libri insegnano, educano e da quegli insegnamenti ne ricaviamo atteggiamenti che mettiamo in pratica ogni giorno.

Che dei cambiamenti climatici sono in atto lo sapevamo già da un po’, anche senza l’illuminante notizia di chi crede di saperne più di te: “non ci sono più stagioni!”.

Meccanismi che si influenzano reciprocamente. Accade un pò come nel domino: una reazione a catena che accumula energia ad ogni tessera che cade impedendo l’arresto.

Qualche giorno fa, il 15 Marzo, l’Italia e il resto del mondo, ha visto scendere in piazza migliaia di persone per manifestare contro i cambiamenti climatici. Paladina dell’evento è stata Greta Thunberg, attivista svedese di 16 anni candidata al Premio Nobel per la pace.

photoedit:web

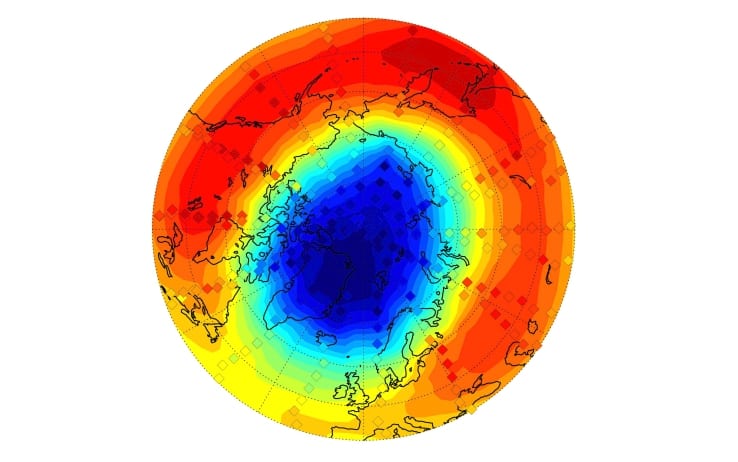

Tutto molto bello, tutto molto figo, tutto molto utile fin quando non comincia a circolare su internet un video contenente alcune interviste fatte a ragazzi e ragazze presenti alla manifestazioni in varie città. Gli veniva posta una semplice domanda tra: “Cos’è il buco dell’ozono?”; “Cosa si intende per cambiamenti climatici?” ; “Cos’è l’effetto serra?”. Ora, non dico che ad ognuna di queste domande doveva seguire una spiegazione da presentazione in classe ma almeno evitare e soprattutto risparmiare agli spettatori una risposta come: “Il buco dell’ozono è causato dallo spread”.

photofit:web

Non sarò ipocrita, ne qui ne altrove. In passato ho preso parte anch’io a manifestazioni al solo scopo di saltare la scuola. Ma almeno avevo la furbizia di non farmi intervistare.

Magari non ha importanza, magari nessuno ci ha fatto caso, magari li giustificheranno per la loro età. Ma adesso, a posteriori e dieci anni di mezzo, avrei preferito essere preparata a quella manifestazione e avrei preferito che lo fossero anche i ragazzi intervistati. Non perché si dia un’immagine sbagliata, ma perché non basta fare solo numero e rumore per strada; non basta scrivere qualche cartellone o dipingersi il viso.

photoedit:web

Bisogna informarsi, sapere, conoscere, solo così si potrà attuare un cambiamento perché prima di rivoluzionare il mondo dobbiamo provare a ribaltare il nostro.

Perché se non diventa importante per noi, non lo sarà mai per il nostro interlocutore, sia esso nostro padre, il nostro compagno di banco, lo Stato, il mondo.

Magari non terremo mai un discorso alle Nazioni Unite, non verremo mai candidati al Nobel per la Pace, ma possiamo anche noi fare la differenza.

L’unica vera arma è la conoscenza, maneggiatela con cura.